土佐和紙の由来

土佐和紙の歴史

土佐和紙の愛称で知られ国内はもとより、海外でも高い評価を得ている高知の土佐和紙は延長5年(927年)醍醐天皇のころ延喜式献上品として奉書紙・杉原紙を献納した史実から千年前にすでに製造されていた長い歴史と誇りがあります。

また土佐日記で知られる平安時代の歌人、紀貫之が延長8年、土佐の国司として入国し製紙業を奨励しています。

1591年(天正19年)土佐の安芸三郎左衛門家友は伊予の人新之丞から製紙を学び土佐七色紙を創製しました。

慶長6年(1601年)土佐の藩主山内一豊が土佐七色紙を幕府に献上し、また藩の御用紙として藩から特別の保護を受けました。

更に明治時代には、日本紙業界の恩人として今日でも紙業界の人々に知られる吉井源太が土佐典具貼紙・三椏改良半紙などを考案すると同時に製紙用具の改良に力を注ぎ紙業発展の基礎を築き上げ生産も飛躍的に増大しました。

高知県の紙業は、よき先人と良質な石灰や清流仁淀川の澄んだ美しい水、豊富で優れた製紙原料によって盛んになりました。

手漉き和紙の精巧で円熟した伝統技術の味わいは個性ある日本の美を示すものとして高い評価を得ています。

土佐典具貼紙や清帳紙は国の無形文化財に指定され、また昭和51年12月には土佐和紙の名で国の伝統的工芸品として指定されるなど高い評価を受けています。

それらの伝統技術をいかした土佐和紙壁紙は、現在日本各地で使用されて好評を頂いています。

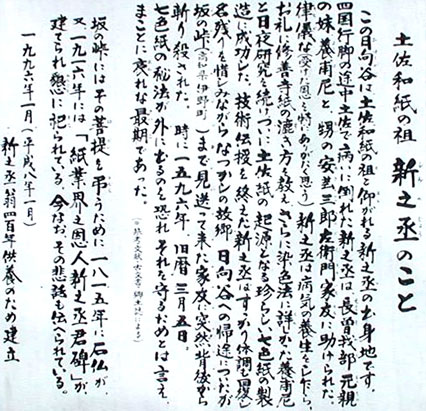

土佐和紙の祖 新之丞

伊予の日向谷に生まれた新之丞は四国行脚の途中土佐で病に倒れ、養甫尼と安芸三郎左衛門家友に助けられた。お礼にと日夜研究を続けついに、土佐和紙の起源となる土佐七色紙の製造に成功した。

技術伝授を終えた新之丞は体調もすっかり回復しなつかしの故郷日向谷への帰路についたが、伊野町の成山の峠まで見送りにきた家友に背後から突然切り殺されてしまった。土佐七色紙の秘法が他国に出るのを恐れそれを守るためとはいえ誠にむごく哀れな最後をとげてしまった。

しかし、今なお土佐和紙を語る上で不可欠の人物新之丞の功績は広く語り継がれている。

|

土佐和紙の祖 新之丞の生誕地記念碑 (愛媛県北宇和郡日吉村日向谷)国道沿い 新之丞について |

|---|

|

|

|---|

|

伊野町成山にある新之丞の墓 |

|---|

|

|

|---|

|

新之丞の墓から約1km下方に 安芸三郎左衛門家友の墓があります |

|---|

|

|

|

|

|---|

吉井源太

製紙改良技術家(1826〜1908)

1826年(文政9年)高知県吾川郡伊野村(現在のいの町)の伊野村御用紙漉の家で誕生する。

その80余年の全生涯を紙業の発展にささげ、明治初年より数多くの改良や技術発明、製造能率の向上、紙質の改良、原料増産などにまったく寝食を忘れて活躍した。

しかも清廉高潔な彼は、私利私欲をかえりみずに公益を優先し刻苦した発明、発見をすべて日本紙業界の発展のためにささげた。

紙の町高知県伊野町として日本国内はもとよりアメリカを始め多くの国にその名を知られるようになった。

土佐和紙の生産は長い歴史を誇る伝統産業で隣接する土佐市と共に世界に誇るいの町の主要産業です。